【図解】DCF法で利用する割引率の代表的な算定方法 WACCの概念と計算要素ごとの解説

2025年11月7日更新

上浦会計事務所

公認会計士・税理士 上浦 遼

1.はじめに

企業価値や事業価値を算定する代表的な手法の一つにDCF(Discounted Cash Flow)法があります。

これは、将来生み出されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引くことによって、企業や事業の本質的価値を算定する方法であり、現在の価値算定において幅広く採用されています。

このDCF法を利用する際、非常に大きな影響を及ぼすのが「割引率」です。

例えば、最終年度のFCF(フリー・キャッシュ・フロー)が1億円、永久成長率が0.0%と仮定した場合、割引率10%を用いると継続価値は10億円となりますが、割引率50%を用いると継続価値は2億円にまで減少します。この例が示すように、割引率の選択は評価結果に直接的かつ多大な影響を及ぼすため、DCF法における最も重要な決定事項の一つと認識されているのです。

本稿では、DCF法における割引率の考え方およびその構成要素であるWACC(加重平均資本コスト)の計算方法について、要素ごとに解説します。

2.DCF法とWACCについて

(1) DCF法における割引率の意義と役割

DCF法では、将来のFCF(フリー・キャッシュ・フロー)を一定の割引率で現在価値に換算します。この割引率は、投資家が求める期待収益率、すなわち企業に対する資本提供の「要求利回り」を反映するものであり、リスクと時間価値を考慮したパラメータといえます。

企業が市場から調達する資本には株主資本と有利子負債があり、それぞれに求められる収益率は異なります。この両者を総合的に反映した指標が「WACC(加重平均資本コスト)」となるのです。

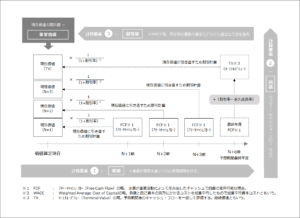

(2) DCF法におけるWACC(加重平均資本コスト)とは

WACCとは、株主資本と有利子負債に対する資本コストを、それぞれの資本構成比率で加重平均したものであり、以下の式で表されます。

![]()

- E:株主資本の時価

- D:有利子負債の時価

- Re:株主資本コスト

- Rd:有利子負債コスト

- T:法人税率(実効税率)

このように、WACCは企業が外部(他人資本、自己資本の両方を加味)から資金調達するために負担すべき平均的な資本コストであり、DCF法において将来キャッシュ・フローを現在価値にするための割引率として用いられます。

3.WACC(加重平均資本コスト)の計算構成要素

(1) 株主資本コスト(Cost of Equity)

株主資本コストにおいて、非常に幅広く利用されているモデルに、CAPM(Capital Asset Pricing Model)があります。CAPMにおいて、株主資本コストは以下の式により求められます:

![]()

① リスクフリーレート(Rf)

「リスクフリーレート」とは、リスクがないとされる資産の利回りであり、代表的なものとして国債が用いられます。評価対象企業が日本企業である場合、日本国債の利回りを参照するのが一般的でしょう。

② エクイティリスクプレミアム(ERP)

エクイティリスクプレミアム(ERP)とは、市場全体の平均収益率とリスクフリーレートの差を示し、株式投資に伴うリスクに対する追加部分(報酬)を表します。実務上は4%〜6%の数値が使われるケースが多いですが、投資の性質によっても変化し、決まった相場があるわけではありません。

③ β値(ベータ)

β値は、企業の株式が市場全体に対してどの程度の感応度を持つかを示す指標であり、企業固有のリスクを反映します。上場企業であれば決算数値や株価情報が公表されているため算定することが可能ですが、非上場企業の場合には利用するβ値を選択、算定するところから始める必要があります。

このような場合、実務的には、同業他社や同業種の平均値等を参照することが多いといえます。

④ サイズリスクプレミアム(SRP)

β値が上場企業水準で算定される場合、それはあくまで該当する上場企業におけるエクイティリスクプレミアム(ERP)となります。

しかし、M&A等の対象となる企業の多くは上場企業に比べれば比較的小規模であり、通常、規模は小さいほど不確実性(リスク)が高くなる傾向があります。そのため、中小企業や非上場企業に対してはサイズリスクプレミアムの加算を検討することが多く、これは小規模な企業の方が事業がうまくいった際に高い収益性を得られる可能性があることの裏返しでもあります。

-300x115.png)

(2) 有利子負債コスト(Cost of Debt)

① 借入利率

有利子負債コストは、銀行借入や社債発行にかかる実際の調達金利を用いることが一般的です。将来の借入コストが見通せる場合には、その予想金利を使用することもあります。

② 実効税率

企業が支払う利息は通常税務上損金算入が可能なため、節税効果を考慮した実効税率を控除します。これは利息については最終利益やキャッシュフローベースで考えると、税金を減らす分だけ負担が減少するためです。

実効税率とは、法人税、住民税、事業税等、課税所得に一定率を乗じる税金から算定します。

結果的に課税所得(税務上の利益)が負担する税金の率をいい、地域や会社規模によって変動します。

(3) 資本構成比率(EquityとDebtの割合)

WACCの算定には、株主資本と有利子負債の時価ベースでの構成比率が必要です。上場企業では株価を基にした株主資本の時価を用いますが、非上場企業では直近期末のB/S数値の調整後簿価や類似上場企業の資本構成を参考にすることもあります。

4.実務上の留意点

(1) 推定値の選定と影響の大きさ

割引率の各構成要素は、企業価値に大きな影響を与えます。特にβ値やERP、SRPといった要素はわずかな変動でも評価額を数十%単位で変動させる可能性があるため、理論的な数値の選定が求められます。

(2) 日本企業特有の事情(上場・非上場、ベータ値の調達)

日本では非上場企業の比率が高く、ベータ値や市場プレミアムに関する信頼できるデータの入手が困難なケースが少なくありません。その場合には、外部情報の利用、実務経験や知見に基づく個社別のパラメータ設定が求められます。

5.終わりに

DCF法において、割引率の設定は評価結果に大きな影響を及ぼします。

計算式は普段利用することのない式や概念を用いるため、理解しがたい部分もあるかもしれません。これらの構成要素一つ一つの理解を深め、理論的な設定を行うことで企業価値評価の信頼性を高めることが可能となります。

本稿が実務担当者にとって、理論と実務の理解に役立てることを願っております。

当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。

弊事務所では、デューデリジェンスを始めとしたM&Aに関する支援業務を幅広く提供しております。

初回ご相談時に報酬は頂いておりませんので、お気軽にお問い合わせください。