ソフトウェア開発における仮勘定と本勘定の関係 研究開発費、ソフトウェア仮勘定、ソフトウェア勘定、各開発段階(フェーズ)の会計処理

2024年4月16日更新

上浦会計事務所

公認会計士・税理士 上浦 遼

近年では社内管理にシステム(ソフトウェア)を利用していない会社は珍しく、システム(ソフトウェア)と企業経営は切り離せなせない関係になっているといえるでしょう。

ソフトウェアの開発と聞くと、IT企業のようなシステム開発を生業としている会社をイメージされるかもしれませんが、そういった企業以外でもソフトウェアの開発を行うことはあります。

例えば、販売システムや発注システム等、社内管理用のシステムを自社開発(外部委託であっても同じです)する場合もソフトウェア開発に該当するため、多くの会社で関係のある会計基準なのです。

ただし会計処理は少々複雑な点があります。実務にあたると、その判断に迷うことがあるのではないでしょうか。

ソフトウェア開発は研究開発活動と深く関係しており、会計処理を行う上で、費用計上なのか、資産計上なのか、減価償却を行うのか、行わないのかについて十分に注意しなければなりません。

そこで、本コラムでは、研究開発費とソフトウェア仮勘定、ソフトウェア勘定の関係について解説します。

なお、本コラムでは、以下のようにステージを区分して会計処理の説明をしています。

1.研究開発段階

2.ソフトウェア計上段階(資産計上段階)

3.ソフトウェア償却段階

これらは会計基準上の厳密な表現とは異なりますので、その点にはご注意ください。

1.研究開発段階の会計処理

⇒研究開発段階で発生した支出は全て「研究開発費」として費用処理します。

制作目的別の研究開発段階に該当するかどうかの判断基準は以下の通りです。

(1) 市場販売目的のソフトウェア

⇒市場販売目的のソフトウェアでは、最初に製品化された製品マスタが完成するまでの期間が、研究開発段階にあたります。

最初に製品化された製品マスタとは、いわゆるプロトタイプ等のことを言います。

そのため、販売可能な水準で製品マスタが完成しているわけではありませんので、あくまでプロトタイプであるという点に注意しましょう。

(2) 自社利用目的のソフトウェア

⇒自社利用目的のソフトウェアでは、「将来の費用削減又は収益獲得が確実」と認められる前の期間が研究初段階にあたります。

「将来の費用削減又は収益獲得が確実」と認められるためには、客観的な証憑が求められ、以下のような資料の文書化が必要です。

- ソフトウェアの制作予算が承認された社内稟議書

- ソフトウェアの制作原価を集計するためのプロジェクトコードを記入した管理台帳

なお、受注制作目的のソフトウェアには、通常研究開発フェーズはありません。

2.ソフトウェア計上段階(資産計上段階)の会計処理

⇒研究開発段階で発生した支出は基本的に「ソフトウェア仮勘定」として資産計上します。

制作目的別のソフトウェア計上段階に該当するかどうかの判断基準は以下の通りです。

(1) 市場販売目的のソフトウェア

⇒市場販売目的のソフトウェアでは、製品マスタ完成前がソフトウェア計上段階にあたります。

具体的には、最初に製品化された製品マスタが完成してから、実際に製品マスタが完成するまでの期間が該当します。

市場販売目的のソフトウェアについては、支出内容によっては、費用処理や棚卸資産計上が必要になる可能性がある点には注意しましょう。

具体的には、

製品マスター(又は購入したソフトウェア)の著しい改良に要した費用 ▶ 研究開発費

バグ取り、ソフトウェアの機能維持のための費用 ▶ 原価(費用)

製品としてのソフトウェアの制作原価(ソフトウェアの記録媒体、パッケージのための費用など) ▶ 棚卸資産(又は売上原価)

(2) 自社利用目的のソフトウェア

⇒自社利用目的のソフトウェアでは、ソフトウェアの開発が完了するまでがソフトウェア計上段階にあたります。

資産計上開始時点の場合と同様に、終了時点についても、以下のような客観的な資料の文書化が求められています。

- ソフトウェア作業完了報告書

- 最終テスト報告書

なお、受注制作目的のソフトウェアについては、開発期間中の支出は原則仕掛品として棚卸資産に計上されます。

無形固定資産のソフトウェアに計上されるわけではない点に注意しましょう。

3.ソフトウェア償却段階の会計処理

⇒ソフトウェアが完成した段階で、「ソフトウェア仮勘定」は「ソフトウェア」の本勘定に振り替えます。

さらに対象のソフトウェアの利用、販売を開始した時点から、減価償却を開始します。

減価償却の開始タイミングについては、実務上は完成時点に合わせる企業も多いと思います。

(1) 市場販売目的のソフトウェア

⇒市場販売目的のソフトウェアでは、製品マスタが完成し、ソフトウェアの販売を開始した時点から減価償却を開始します。

市場販売目的のソフトウェアについては、その償却方法に特徴があり、以下2つの減価償却方法で計算した結果、いずれか金額が大きい方を減価償却費として計上します。

- 見込販売数量(又は見込販売収益)に基づく減価償却額

- 残存有効期間(原則として3年間)に基づく均等配分額

(2) 自社利用目的のソフトウェア

⇒自社利用目的のソフトウェアでは、ソフトウェアの制作が完了し、利用を開始した時点で減価償却を開始します。

減価償却方法は、通常、耐用年数5年間の定額法によります。

ただし、この5年定額法しか認められないわけではなく、合理的な根拠を提示することを条件に他の方法によることも出来ます。

なお、受注制作目的のソフトウェアでは、原則無形固定資産のソフトウェアが計上されません。

ソフトウェアが計上されないため、減価償却は行いません。

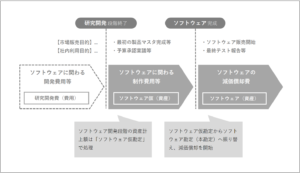

上記の内容全体を図でまとめると、以下のようになります。

当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。

弊事務所では、企業会計(財務会計)等に関する支援業務を幅広く提供しております。

初回ご相談時の報酬は頂いておりませんので、お気軽にお問い合わせください。