バリュエーションと資金調達の関係 企業価値が運命を決める -スタートアップの成否を分けるバリュエーションとは-

2025年10月27日更新

上浦会計事務所

公認会計士・税理士 上浦 遼

1.はじめに

スタートアップ企業やベンチャー企業は、製品・サービスの開発や市場拡大といった企業成長のために多額の先行投資を必要とします。その資金の中でもベンチャーキャピタル等の投資家からエクイティファイナンスで集める資金は特に重要であり、企業の成長を支える生命線と言っても過言ではありません。

そして、この資金調達額に直結するのが企業価値を提示する「バリュエーション(企業価値評価)」です。バリュエーションは、調達できる資金の規模や投資家との交渉の土台になるだけでなく、経営権の希薄化や次回調達ラウンドへも影響します。

特にスタートアップの場合、売上や利益といった財務指標が未成熟であることが多く、バリュエーションの決定はデリケート且つ重要な課題であるといえるでしょう。

本稿では、スタートアップ企業におけるバリュエーションの基本、資金調達との密接な関係、そして適正なバリュエーションの上限値について解説します。

2.バリュエーションとは

バリュエーションとは、企業の価値を金銭価値に評価することを指します。スタートアップの資金調達では、投資家が出資額に応じて取得する株式の割合を決定する際の基準となり、出資時点の企業価値に基づいて資金調達額が決まります。

このバリュエーションで資金調達の多寡、言い換えれば放出する株式(経営権)の割合が決まることとなるため、この意味はスタートアップ企業にとって非常に大きいものです。

(1)バリュエーションの基本的な算定方法

スタートアップのバリュエーション算定は、以下のような手法が一般的です。

- DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)

将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法です。将来価値を重視するベンチャー企業には馴染みやすい反面、将来予測の変動幅が大きいことから見積りが難しいという面もあります。 - マルチプル法

同業他社の売上や利益の倍率(マルチプル)を参考にする方法。大まかに他の上場企業の倍率等を参照し対象企業の街頭数値に当てはめて計算を行います。評価時点の市場動向などによって評価が変動する可能性があります。 - VC法(ベンチャーキャピタル法)

投資家が期待するリターンから逆算して企業価値を算出する方法です。基本的な計算構造はDCF法と変わらないものの、割引率を投資家の期待する利回り率で計算します(主にIRR等の指標を採用)。

代表的な企業価値の算定方法には他にも純資産価額法がありますが、将来価値を重視するベンチャー企業やスタートアップ企業にはなじまず、他の方法に比べると適用されるケースは限定的です。

(2)スタートアップ特有の事情

スタートアップ企業は十分な売上や利益が出ていないことが多いため、将来の成長性や市場のポテンシャルが評価の中心となります。経営者は成長ストーリーを明確に描き、投資家に対して説得力ある説明を行う必要があります。

例えばシリーズB以降、事業が進捗した段階での資金調達では、バリュエーションの増加を裏付ける実績や進捗状況の説明が求められることになると考えておくのが良いでしょう。

3.資金調達とバリュエーションの関係

スタートアップが資金調達を行う際、バリュエーションは以下の点で重大な影響を及ぼします。

(1) 資金調達ラウンドとバリュエーション

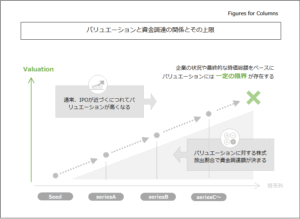

スタートアップ企業やベンチャー企業の資金調達は通常シード、シリーズA、シリーズBといったラウンドを経て進みます。一般的に、初期段階のバリュエーションは低く、事業の進展や実績を積み重ねるにつれて後のラウンドでバリュエーションが高まります。

各ラウンドのバリュエーションは、次のラウンドでの資金調達のしやすさや、株式の希薄化リスクにも影響を及ぼします。

- シード期

企業を創業して間もない段階であり、通常プロダクトは未完成です。この時点では収益性の不確実性も高く、バリュエーションは低めに設定される傾向にあります。 - シリーズA/B以降

プロダクトの開発、顧客基盤の形成や収益モデルの確立が進みます。資金調達のステージを進行させるためには、業績、KPI、その他マイルストーンの達成といった実績も重要です。

より高いバリュエーションが期待されますが、事業の進捗度を満たしていないと判断されると高いバリュエーションを付けることが難しい場合もあります。

(2)高すぎる・低すぎるバリュエーションのリスク

- 高すぎる場合

次回ラウンドで期待成長に届かないと、ダウンラウンド(前回より低いバリュエーションでの資金調達)となり、既存株主の持分希薄化や従業員ストックオプションの価値低下を招きます。さらに、投資家目線ではバリュエーション低下がイメージダウンにつながるリスクも無視できません。 - 低すぎる場合

経営権の希薄化が進むだけでなく、本来可能であった資金調達機会を失っていることにもなります。さらに、資金調達の弊害になり成長資金が確保できなければ企業の成長が停滞してしまう可能性があります。

4.バリュエーションの上限値

スタートアップ支援をしている際、未来の話で資金調達を行うためか、バリュエーションに限界が無いように感じられているのではないかと疑問を感じることがあります。

しかしバリュエーションには一定の上限があります。様々な要素が不確定な状態でバリュエーションは決定されるため、この限界値は変動しやすく、もしかすると「言ったもの勝ち」と感じるかもしれません。

実際には、企業の成長段階や市場環境、投資家の期待値などにより、定数化できない限界が存在しており、過大な期待に基づく高いバリュエーションは、そもそも資金調達を実行できないか、次回ラウンドで調達を困難にするリスクを孕みます。

スタートアップ支援においてバリュエーションは生命線であり、安易な計画は避け、慎重な検討が必要です。

(1) バリュエーションの上限はどのように決まるか

バリュエーションの上限は、事業の規模や実績、進捗状況、さらに株式市場の環境といった複合的な要素によって変動します。特に、投資家をはじめとするステークホルダーの評価が非常に重要であり、投資家(候補)から合意を得られなければ資金調達は非常に困難なものとなります。

しかし、ステークホルダーごとに期待や考え方が異なるため、何か明確な上限値を算定できるものではありません。

(2) バリュエーションの限界が来た場合

バリュエーションの限界が来ると、アップラウンドすることが困難となり、資金調達に支障をきたします。

創業から当面、資金の流出が続くことの多いスタートアップ企業にとって影響は甚大です。さらに、アップラウンドできない状況自体が投資家にとってネガティブに捉えられ、さらに資金調達を困難にする可能性もあります。

このような状況で資金調達を行う場合、既存株式の一部放出やデット(負債)による調達、事業の再構築などが選択肢となりますが、経営権の分散や財務内容の悪化等、一定のデメリットが存在します。

5.終わりに

バリュエーションは、スタートアップ企業の資金調達において非常に重要な要素であり、資本政策や事業計画と密接に結びついています。

適正なバリュエーションを見極め、資本政策を慎重に設計することは、経営権の維持や株主構成の安定に繋がります。

経営者企業成長の未来を描き、投資家との信頼関係構築を通じてその成長資金を集め継続的な成長を目指すのがベンチャー企業の本質であるといえます。

当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。

弊事務所では、新規株式公開(IPO)やM&Aに関する支援業務を幅広く提供しております。

初回ご相談時に報酬は頂いておりませんので、お気軽にお問い合わせください。