原価計算-総論-原価計算の基本的な考え方

2024年5月2日更新

上浦会計事務所

公認会計士・税理士 上浦 遼

1.原価計算とは

原価計算とは、製品等を製造するのにかかった費用を計算することをいいます。

特定の製品単位にどの程度のコストがかかったのかを把握することは、会社の利益構造を把握することでもあり、原価計算は非常に重要な体制の一つであるといえます。

特に、製造業や建築業などを始めとした何かモノを作る会社にとっては、原価計算を行わないと利益が不明確になってしまいます。

これは社内で行った加工により上乗せされたコストが具体的にどの製品に付与されたのか不明確になりやすいためです。そのため、製造業等では既に原価計算を行っている企業は多く、馴染みもあるのではないかと思います。

反対に、小売業や卸売業など社内で製造加工を行わない会社では、原価計算自体行ったことが無いという方も多いのではないでしょうか。

これは外部から仕入れた商品をそのまま販売する場合、この商品に賦課する必要がある原価(費用)が無い、又は重要性に乏しいため、商品の取得価額をそのまま売上原価をすれば利益を十分に把握可能なためです。

製造業等で原価計算を行わない場合どうなるかを考えてみましょう。

原価計算が無い場合には、原価を総額で把握することは可能ですが、個別の製品を作るのに要した原価(費用)が把握できなくなってしまいます。要するに会社全体での利益は分かるが、どの製品から利益が出ているのかは分からなくなってしまうのです。

これは、利益の源泉、赤字の原因などを不明瞭にしてしまい、企業の競争力を削ぐ結果となってしまいます。

また、製造原価と棚卸資産(製品、仕掛品)は表裏一体の関係にあり、棚卸資産計上額を計算できないことにも繋がります。

原価計算を用いずに在庫金額を計算する方法として、売価還元法という方法もありますが、これは税務上は認められるものの財務会計上認められるケースは限られています(小売業などで採用されることはありますが、製造業や建設業などでの適用は限定的です)。

原価計算の要否を業種別に判定すると以下のようになります。

ただし、あくまで代表的な場合ですので、全て業種で判定できるわけではありませんのでご注意ください。

上記は一般的な例示であり、会社によってはこの枠組みに収まらないものもあると思いますが、大きく業種によって原価計算の要否を判別することが出来ます。

(1)原価計算の目的

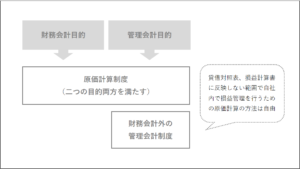

原価計算には、①財務会計上の金額を計算するための目的と、②管理会計上の損益管理の目的の二つの目的があります。

①財務会計上の目的

…損益計算書上の製造原価、貸借対照表の棚卸資産(仕掛品、製品)の金額を計算することを主な目的とする。

②管理会計上の目的

…どの製品からどの程度の利益が出ているか等、企業の損益管理を目的とする。

(2)具体的な原価計算方法

前述の通り、製造業を始めとした企業では原価計算制度が重要となりますが、原価計算方法はこと細かにルールが定められているわけではありません。

基準から逸脱しない範囲で各社で原価計算制度を構築することが求められており、実際に原価計算制度は会社によって千差万別な計算構造が構築されています。

経験上、他社(特に大企業)の原価計算制度を導入しようとして失敗するケースをよく見かけます。

原価計算制度は会社ごとにその方法を設計する必要があり、他社の原価計算制度を導入したからといって、それが会社にとって適しているとは限らないことには注意が必要です。

2.原価計算の様々な方法(種類)

それでは、原価計算制度の設計にあたり、どのような種類の方法があるのかを解説します。

前述の通り、原価計算制度は会社ごとに適した形を設計する必要がありますが、原価計算基準という枠組みに収まっていなければなりません。

原価計算の過程は、集計と按分を繰り返し、最終的に製品原価を集計するのが基本的な流れですが、その単位や基準などに違いが出ます。

以下に原価計算を行うにあたり、どのような形があるのかを例示します。

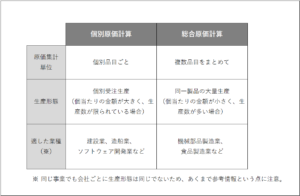

(1)個別原価計算 or 総合原価計算

原価計算を行う単位によって、個別原価計算と総合原価計算という二つの方法があります。

根本的な計算方法が異なるため、まずはこのどちらを採用するか判断する必要があります。個別原価計算は、受注単位、製品単位で原価を計算する方法であり、総合原価計算は複数製品の原価をまとめて計算した後、生産数で割って製品一個あたりの単価を計算する方法です。

いずれを方法が適しているかは、その生産形態によって変わります。

例えば、個別受注生産の場合、個別原価計算が適しており、大量生産の場合、総合原価計算が適しています。

判断基準の定数化はできませんが、個別原価計算が適している業種として、造船業や建設業等が挙げられます。

(2)実際原価計算 or 標準原価計算

実際発生額の原価を使用するか、標準原価(実績値ではない目標原価)を利用するかで、実際原価計算と標準原価計算に分かれます。

実際原価計算は一定期間に発生した実績値を用いて原価計算を行いますので、当然、原価計算結果は実績値と一致します(後述する予定単価を使用する場合にはその限りではありません)。

標準原価計算を行った場合、原価計算結果は実績値と一致せず、実際発生額との間に差異が発生します。発生した差異は、別途売上原価に配賦する等の処理が必要となります。

また、実際原価計算においても実績値ではない予定単価を利用することも可能です。

これは前述の標準原価とは性格の異なるもので、標準原価が目標として原価管理の性格が強いのに対して、予定原価は見込数値であり、業務効率化のための性格が強いです。

本稿において、この違いの詳細な説明は割愛しますが、ここでは計算構造に着目してみましょう。両社は原価の構成要素を「単価」、「数量」に分離して考えてみると大きく違いが出ます。

予定単価を用いた予定原価計算は、「単価」にのみ利用可能ですが、それに対して、標準原価計算は「単価」、「数量」いずれにも予定値を利用します。

予定原価、標準原価いずれも実績値ではないという点は共通しており、このような数値を用いることで、決算早期化や原価管理に役立てることが出来るのです。

(3)原価計算の基本的な流れ

原価計算に用いる製造原価の単位にも注意が必要です。

具体的には以下のようなものがあり、基本的には①⇒②⇒③の順番に計算を行います。

ただし、これはあくまで一般的な括りであり、他にも適当な単位を設けて原価計算を行うことも可能です。

| ① | 費目別原価計算 | |

| ⇒材料費、労務費、経費を費目(勘定科目)別に区分した原価計算 | ||

| ② | 部門別原価計算 | |

| ⇒原価の発生場所(部門)別の原価計算(主に間接部門の製造間接費の配賦を目的とする) | ||

| ③ | 製品別原価計算 | |

| ⇒特定の製品単位ごとの原価計算 |

本講座の概要をまとめた資料はこちらになります。

当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。

弊事務所では、企業会計(財務会計)に関する支援業務を幅広く提供しております。

初回ご相談時の報酬は頂いておりませんので、お気軽にお問い合わせください。