リース会計 - 基礎編 - リース会計の基本的な考え方と分類、対象となる契約範囲

2024年2月8日更新

上浦会計事務所

公認会計士・税理士 上浦 遼

1.リース会計とは

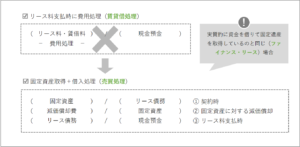

リース会計とは、企業が固定資産を借り受ける(貸し付ける)際、その条件次第で通常の賃貸借処理ではなく、資金を借りたうえ固定資産を取得(売買)したように処理することを求めるものです。賃貸借処理とは、支払ったリース料を費用処理する方法を言います。

リース会計は貸手、借手両方に適用されるものですが、今回は説明の便宜上、以降は借りる側に立って説明を行います。

リース契約を賃貸借と捉えると、なぜ固定資産を取得した処理をしなければならないのか疑問に思うかもしれませんが、契約上は賃貸借(リース)となっていたとしても、取引の実態は固定資産の取得と同じ性格を持つ場合があります。

例えば、「A.固定資産の取得資金を借入金で調達し固定資産を取得する」のと、「B.リース契約で固定資産を利用し最終的に所有権を得る」場合で、総額の支払額が変わらない場合、取引の実態が変わるでしょうか。

会計上はこれを、最終的に対象資産は自己のものになっており、支払の名義が変わるだけで経済実態は変わらないと捉えています。

少々複雑な話が続きましたが、別の視点から理解を進めるため、リース会計が適用されない場合のことを考えてみましょう。

リース会計が適用されない場合、「A.固定資産の取得資金を借入金で調達し固定資産を取得する」のケースでは、固定資産と借入金が計上されるのに対し、「B.リース契約で固定資産を利用し最終的に所有権を得る」の場合では、固定資産と借入金は計上されず、支払額が費用として処理されるのみとなります。

資産計上をしない場合、専門的な言い方をすればオフバランスされることになり、似たような取引にも関わらず、会計処理を選べてしまうことになってしまいます。

2.リース会計の処理方法(概要)

リース取引の内、金融取引と同じ性格の取引があることは前述の通りですが、全てのリース契約がそうとは限りません。

そのため、リース契約をその条件に従い分類し、その分類ごとに会計処理方法が設けられています。

この分類と会計処理はリース会計にとって非常に重要であり、この対応関係が把握できるとリース会計全体を理解しやすくなります。

(1)リース取引の会計処理

リース会計において、会計処理は大きく以下の2つに分かれます。

①売買処理(固定資産を取得したとする処理)

資金を借り入れたうえで固定資産を取得したような処理を行います。

定期(毎月)の支払はリース債務の返済として扱われ、固定資産に対しては減価償却を計上します。

お金を借りたようなものだからファイナンス・リース取引と考えると理解しやすいかもしれません。

②賃貸借処理(固定資産を借りたとする処理)

資産を賃借したものとしてして処理を行います。定期(毎月)の支払は賃借料等の費用として処理します。

会計処理は「①売買処理」比べシンプルであり、通常の賃貸借というとこちらの処理を想像されると思います。

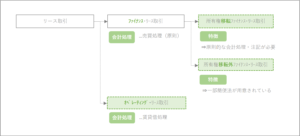

(2)リース取引の分類

リース取引はまず「ファイナンス・リース取引」、「オペレーティング・リース取引」の二つに分けれます。

さらに、「ファイナンス・リース取引」は、「所有権移転ファイナンス・リース取引」と、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に区分されます。

この分類がリース会計の中で最も重要といっても過言ではありません。

細かい条件は別のコラムで解説しますが、まずはこの分類をイメージ出来るようにしましょう。

3.リース会計の適用範囲

最後になりますが、その適用範囲は契約名称で決まるのではありません。

例えば、「リース契約書」と記載があるため適用されるわけではなく、賃貸借を行う契約であれば、契約名が賃貸借契約やレンタル契約などであっても適用対象となる可能性があります。

物を借りるという契約の場合、リース会計の適用対象となると考えておきましょう。

本講座の概要をまとめた資料はこちらになります。

当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。

弊事務所では、企業会計(財務会計)に関する支援業務を幅広く提供しております。

初回ご相談時の報酬は頂いておりませんので、お気軽にお問い合わせください。