原価計算 - 原価計算の基本的な流れ 費目別原価計算、部門別原価計算、製品別原価計算

2024年5月16日更新

上浦会計事務所

公認会計士・税理士 上浦 遼

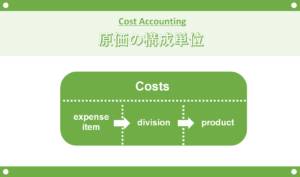

原価計算には大きな流れがあり、原価の集計、按分(専門用語で配賦といいます)を繰り返して製品原価の計算を行います。

この流れには基本的な順番が決まっており、1.費目別原価計算、2.部門別原価計算、3.製品別原価計算の順に行われることが一般的です。

本稿では、この原価計算における基本的な流れを上記の順番に従って解説を行います。

1.費目別原価計算

原価を費目別(実務上は勘定科目や補助科目で管理を行う)に集計するプロセスをいいます。

費目別原価計算は最も基本的なプロセスであるといえるでしょう。

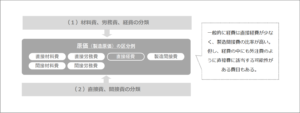

(1)材料費、労務費、経費の区分

基本的な費目の分類として、材料費、労務費、経費が存在ます。

原価計算の基本的な分類であるため、聞いたことがある方が多いでしょう。

しかし実務上もこの分類は非常に重要であるため、聞いたことがある方も再確認も兼ねて確認してみて下さい。

各勘定科目の概要は以下の通りです。

| ・材料費 | … 製品を製造するための原材料費や、製品を梱包するたの包装資材、生産設備を動かすための燃料費等。 |

| ・労務費 | … 製品を製造するための従業員給与や賞与、雑給などの人件費。 |

| ・経費 | … 水道光熱費や減価償却費を始めとした上記以外の諸経費。 |

実務上は、材料費、労務費、経費はさらに詳細な勘定科目で区分し管理している会社が多いのではないでしょうか。

例えば、材料費であれば主材料費や副資材、包装資材、燃料等があります。さらに同じ主材料でも、その品目ごとに管理することも可能であり、どの程度の粒度で管理を行うのかは非常に重要です。

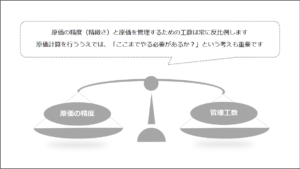

粒度と表現しましたが、原価計算においてはどこまで細かく管理を行うのかが非常に重要です。

この粒度に正解はありません。当然、詳細な管理を行おうとすれば原価は精緻になりますが、反対に管理のための工数は増えるため、得られる効果と管理工数のバランスを考慮し、判断する必要があります。

既に原価計算を行っている会社では、「この配賦計算に本当に意味があるのか?」、反対に、「この配賦計算を行わなければ意味がないのでは?」という点が無いか、今一度確認をしてみるのも良いかもしれません。

(2)直接費、間接費の区分

原価は特定の製品製造に直接かかった費用である直接費と、特定の製品に関連しない間接費にも区分されます。

この分類も、材料費、労務費、経費と並び重要な分類です。

直接費には、代表的なもので直接材料費や直接労務費等があります。ただし、それ以外にも外注費や、特定製品のためだけの設備減価償却費なども該当する可能性がありますので注意しましょう。間接費には、複数の製品に使用する間接材料費や、間接工の間接労務費、工場全体の電気代や、工場全体の減価償却費等があります。

製造間接費に区分される原価は、一定の基準を設けて各製品に配賦が行われます。

ここでも管理の粒度が重要になります。

製造間接費は多岐に渡りますが、これを一つの配賦基準で配布してしまって良いでしょうか。

答えは個別の配賦基準を設ける方が原価は精緻になります。例えば、減価償却費であれば面積按分が良いかもしれませんが、水道光熱費を面積で按分してしまって良いでしょうか。もしかすると、生産設備によっては消費電力量が全く異なるかもしれません。

それでは反対に、全ての製造間接費に異なる配賦基準を設けるとどうでしょうか。製造間接費は多岐に渡ると言いましたが、バラバラの基準で配賦を行うと非常に手間がかかってしまいます。

結論、配賦基準をどの程度細かく設定するかは、費目の重要性や損益管理の希望水準によって決めることになります。

配賦基準の粒度も会社によって異なっており、極端な話、生産量で全て配賦してしまうという会社もあります。

話を費目別原価計算の総論に戻しますと、代表的な二つの区分を解説しましたが、この二つはどちらかで区分をすれば良いというものではありません。

通常は、材料費、労務費、経費の区分と、直接費、間接費の区分の両方を利用して原価計算が行われます。

2.部門別原価計算

部門別原価計算は、製造間接費を部門別に集計し按分を行うプロセスをいいます。

部門別原価計算を始めるにあたり、まず部門を直接製造に携わる製造部門と、工場事務や製造設備のメンテナンス等を行う間接部門(補助部門)に区分します。

次に、この区分に従い原価を集計します。ここで間接部門に集計された原価が製造間接費となり按分の対象となるのです。間接部門ですので、原則直接費は集計されません。

ただし、これら特定の部門に紐づかない部門共通費も存在するはずです。この部門共通費については、以下のいずれかの方法で処理します。

①製造部門にのみ按分する(直接配賦)

②間接部門を含め全部門に按分(相互配賦)

部門共通費の配賦が終わると、最後に間接部門の製造間接費を製造部門へ配賦します。

部門共通費の配賦以降が少し分かりにくいかもしれませんので、以下に図示します。

まずは①製造部門にのみ按分する(直接配賦)の場合です。

-300x126.png)

次に、②間接部門を含め全部門に按分(相互配賦)の場合です。

-300x126.png)

この二つの方法の違いは、部門共通費を間接部門にも配布するか否かということですね。

「1.費目別原価計算」と「2.部門別原価計算」を解説しましたが、これらには各原価に集計を行うための情報が必要になります。

この原価計算に必要な情報は、会計データと連動させるのが効率的であり、仕訳起票時に費目や部門を記録しておくことが一般的です。

原価計算ではこれらの情報を参照し、集計された原価を上述のように按分(配賦)することで原価計算を行うのが良いでしょう。

3.製品別原価計算

製品別原価計算は、費目別原価計算、部門別原価計算を経て、製品単位に原価を計算するプロセスをいいます。

原価計算はこの製品別の原価を計算を行うことを目的としているため、製品別原価計算は原価計算の最終段階といえます。

製品別原価計算を行うにあたって、先述の「2.部門別原価計算」までに直接部門(製造部門)の原価集計まで完了しているはずです。

最後に、直接部門で複数の製品を製造している場合には、その品目別に原価の按分を行ったり、その生産量で除すことによって特定の製品単位の原価を算定するのです。

なお、原価計算を行う単位である「特定の製品単位」に注意しましょう。

このような抽象的な表現をしているのは、必ずしもこれが一個当たりとは限らないためです。

会社によっては製品のロット(同種の製品の最小製造単位)が決まっていたり、同じ一個でも大きさが異なっていたり、そもそも液体やガスのように個数という概念がない生産物も存在します。そのため、一個という表現では原価計算の単位を表現できないのです。

少し難しい話になってしまいましたが、通常、この「特定の製品単位」はロット単位と思って良いでしょう。

このように製品別原価計算にあたっては、数量をどのように設定するのかについても考えておく必要があります。

本講座の概要をまとめた資料はこちらになります。

当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。

弊事務所では、企業会計(財務会計)に関する支援業務を幅広く提供しております。

初回ご相談時の報酬は頂いておりませんので、お気軽にお問い合わせください。