研究開発費とソフトウェア - 市場販売目的のソフトウェアの会計処理 研究開発費、資産計上の区分やタイミングの違い

2024年3月26日更新

上浦会計事務所

公認会計士・税理士 上浦 遼

1.市場販売目的のソフトウェアとは

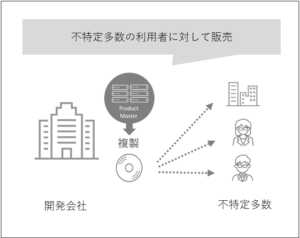

市場販売目的とは、特定の顧客のためだけに開発するシステムではなく、不特定多数の利用者へ販売する目的のソフトウェアやライセンスの販売を目的としたソフトウェアをいいます。

市場販売目的のソフトウェアは、基本的に制作した製品マスタを複製して販売することを想定しており、会計処理の変わるタイミングに製品マスタの完成が密接に関係しています。

特定の顧客から依頼を受けて制作し、その顧客に対してのみ納品を行うようなソフトウェアは市場販売目的に該当せず、受注制作目的のソフトウェアとなります。

市場販売目的のソフトウェアは、製品マスタの完成・販売の前に資産計上を行い、完成・販売後に償却を開始します。

ただこの製品マスタの完成については、販売可能なレベルでの完成段階か、プロトタイプ等の完成段階かで、会計処理が変わります。

2.ソフトウェア完成・販売前の会計処理(研究開発費・ソフトウェアの計上)

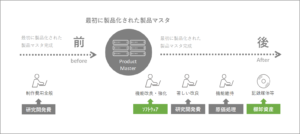

ソフトウェア完成・販売前の会計処理は、(1)最初に製品化された製品マスタ完成前と(2)最初に製品化された製品マスタ完成後で分かれます。

製品マスタの中でも最初に製品化されたものであることが重要です。ここでいう製品マスタとは、あくまでプロトタイプであり、製品マスタの開発が完全に終わっている状態ではありません。

具体的な判断基準は実務指針上に以下のように示されています。

| ✓ | 製品性を判断できる程度のプロトタイプが完成していること | ||

| ✓ | プロトタイプを制作しない場合は、製品として販売するための重要な機能が完成しており、かつ重要な不具合を解消していること | ||

販売目的のソフトウェアはバージョンアップを始めとした更新が繰り返されることは珍しくなく、完成時点の判断は難しいと感じられるかもしれません。

しかし、これを境に会計処理が変わることから、最初に製品化された製品マスターの完成時点を明確にしておく必要があります。

(1)最初に製品化された製品マスタ完成前の会計処理

「最初に製品化された製品マスタ」完成前に制作は研究開発活動とされるため、発生した費用は全て「研究開発費」として処理します。

(2)最初に製品化された製品マスタ完成後の会計処理

「最初に製品化された製品マスタ」完成後の支出は、基本的に無形固定資産(通常開発段階ではソフトウェア仮勘定)として処理します。

ただし、支出といっても様々な性格のものがありますので、全ての支出が資産計上できるわけではありません。

その内容ごとに以下のように処理が分かれます。

| ① 製品マスターの機能の改良・強化に要した費用 | : 無形固定資産(ソフトウェア) |

| ② 製品マスターの著しい改良に要した費用 | : 研究開発費 |

| ③ バグ取り、ソフトウェアの機能維持のための費用 | : 原価(費用) |

| ④ 製品としてのソフトウェアの制作原価(※) | : 棚卸資産(販売時売上原価) |

※CD等、ソフトウェアを複製するための記憶媒体や、パッケージ等

【市場販売目的ソフトウェアに関する支出の会計処理まとめ】

3.ソフトウェア完成・販売後の会計処理(ソフトウェアの減価償却)

製品マスタが完成した段階で、ソフトウェア仮勘定をソフトウェアに振り替えます。

償却開始のタイミングは状況に応じて変わると思いますが、製品マスタの完成とほぼ同時と思ってよいでしょう。

市場販売目的のソフトウェアについては、その減価償却方法にも特徴があります。

具体的には、以下2つの減価償却方法のうち、いずれか金額の大きい方を減価償却費として計上します。

(1)見込販売数量(又は見込販売収益)に対し、当期販売数量に相当する金額

(2)残存有効期間(原則として3年間)に基づく均等配分額

正式な定義ではなく、償却方法のイメージですが、(1)は生産高比例法、(2)は定額法に近い計算方法です。

ソフトウェアの販売においては、どのような製品かによるものの、販売開始時に販売量が集中する傾向があります。

そのため、上記の計算式で計算をすると、販売開始直後は(1)による方法が大きくなるため、初期に多くの減価償却を行い、以降は償却負担が減少していくことが多いのではないでしょうか。

(1)見込販売数量(見込販売収益)に基づく方法

ソフトウェアの「総見込販売数量(収益)」に対する対象年度の「実績販売数量(収益)」の割合を、「ソフトウェアの未償却残高」に乗じて計算します。

なお、見込販売数量(収益)通りの販売とならなかったり、前提が変化することは珍しくないため、見込販売数量(収益)は、適宜見直すこととされています。

見直しの結果、将来の見込販売収益が未償却残高を下回った場合、その下回った差額は費用(または損失)の計上が必要な点にも注意が必要です。

(2)残存有効期間に基づく方法

ソフトウェアの残存有効期間(販売可能期間)中に均等償却を行う方法です。残存有効期間は原則3年とされます。

3年以外を採用することもできますが、合理的な根拠の提示が必要とされます。

-300x144.png)

市場販売目的のソフトウェアの会計処理には、似たような言葉が繰り返し使われているため混乱するかもしれませんが、①研究開発段階、②資産計上段階、③減価償却段階の3段階それぞれの会計処理には共通点があります。

大雑把には以下のような会計処理となります。

①研究開発段階(最初に製品化された製品マスタ完成前) … 研究開発費

②資産計上段階(最初に製品化された製品マスタ完成後) … 資産計上(ソフトウェア仮勘定)

③減価償却段階 … ソフトウェア本勘定計上⇒減価償却開始

この三段階それぞれの会計処理を基本として、あとはそれぞれの細かい会計処理を抑えていくのが良いでしょう。

本講座の概要をまとめた資料はこちらになります。

当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。

弊事務所では、企業会計(財務会計)に関する支援業務を幅広く提供しております。

初回ご相談時の報酬は頂いておりませんので、お気軽にお問い合わせください。