研究開発費とソフトウェア - 概要 定義と範囲、プロジェクト・研究テーマの管理方法

2024年3月13日更新

上浦会計事務所

公認会計士・税理士 上浦 遼

1.研究開発とは

(1)研究・開発の定義

「研究」及び「開発」のそれぞれに定義が定めれています。

まずはこの定義を確認してみましょう。

研究・・・新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究

開発・・・「新しい製品・サービス・生産方法」又は「既存の製品等を著しく改良するため」の計画、設計のため、研究の成果その他の知識を具体化すること

上記は基準上の定義ですが、これを始めて読んで「なるほど」となる方は少数派でしょう。

そのため、筆者のなり表現ではありますが、大雑費に「新しいことへの取り組み」が研究開発活動にあたると思ってください。代表例として新商品の開発が挙げられます。

ただし、この表現では漠然とし過ぎていて、実務上の判断が出来ませんので、詳細を検討していきましょう。

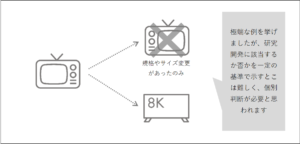

まずもって、「新しい」という言葉からして幅があります。

例えば新商品開発の際、カラーリングや規格を多少変更しただけでも、ある意味新しいと言えますが、研究開発に該当しない可能性が高いです。研究開発費に該当するのは、全く新しい商品や、著しい変化が認められるような、相当程度革新的な変化が求められます。

ただし、これも商品の性質などによって新しいか否かの判断が変わります。

この一概に判断基準を明確にできない点も難しいところです。場合によっては、色を変えただけでも研究開発に該当する可能性も捨てきれないのです。

(2)研究開発費とは

前述の「研究開発」に要した費用(支出)が「研究開発費」にあたります。

研究開発と聞くと、研究室があり組織的に部門が設置されているようなケースを想像されるかもしれませんが、必ずしも研究室や部門が必要となるわけではありません。

ではどのように研究開発費か否かを判定するかというと、その判断基準は「活動」にあり、研究開発活動を行っている、研究開発に使われている、ということが重要です。

すなわち、研究開発部門に所属していたとしても、研究開発活動を行っていないのであれば、それらの費用は「研究開発費」には該当しませし、逆に部門を設けずとも、研究・開発活動を行っているのであれば「研究開発費」に該当します。

実務指針に研究開発に該当する例と反対に該当しない例が列挙されていますので、以下に記載します。

【研究・開発に該当する場合の例示】

| ✓ | 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探究 |

| ✓ | 新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための活動 |

| ✓ | 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化 |

| ✓ | 従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化 |

| ✓ | 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化 |

| ✓ | 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化 |

| ✓ | 新製品の試作品の設計・製作及び実験 |

| ✓ | 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画 |

| ✓ | 取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動 |

【研究・開発に該当しない場合の例示】

| ✓ | 製品を量産化するための試作 |

| ✓ | 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動 |

| ✓ | 仕損品の手直し、再加工など |

| ✓ | 製品の品質改良、製造工程における改善活動 |

| ✓ | 既存製品の不具合などの修正に係る設計変更及び仕様変更 |

| ✓ | 客先の要望等による設計変更や仕様変更 |

| ✓ | 通常の製造工程の維持活動 |

| ✓ | 機械設備の移転や製造ラインの変更 |

| ✓ | 特許権や実用新案権の出願などの費用 |

| ✓ | 外国などから技術導入により製品を製造することに関する活動 |

(3)研究開発費の管理方法

上記の通り、研究開発活動の線引きは実際に行ってみると難しいことがあります。

研究開発費であるか否かを企業が自ら説明するためにも、研究開発プロジェクトは管理をしておくことが望ましいです。

詳細な管理方法は企業によって色々な方法がありますが、なるべく研究開発プロジェクトや研究テーマごとに活動を区分し、それぞれに要した費用等を整理しておくことをが望ましいでしょう。場合によっては原価計算も必要となります。

人件費の按分等、プロジェクト単位の従事時間などが必要となることもあるため、プロジェクト、研究テーマごとの活動の管理は重要です。

2.ソフトウェアとは

ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように、指令を組み合わせて表現したプログラム等をいいます。

基準上の定義はやや分かりにくいですが、会計ソフトを始めとしたパッケージソフトや、オンライン上のクラウドサービスなどを想像するとイメージしやすいかもしれません。

ここで研究開発の会計処理を検討するにあたり、ソフトウェアの話が唐突に出てくることに違和感を覚えた方はいないでしょうか。

なぜ研究開発とソフトウェアが同じ基準に定められているかというと、ソフトウェアが研究開発と切っても切れない関係にあるからです。

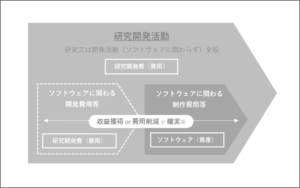

新しいソフトウェアの開発を行う場合、その開発初期段階は新たな商品の開発に該当し、研究開発活動の性格が強くなります(説明の便宜上、受注制作目的ソフトウェアの会計処理は考慮しません)。

対して、その開発が進み、資産性が高まるにつれ、研究開発の性格は薄れていき資産としての性格が強くなります。

そのため、ソフトウェア開発はその時期によって会計処理が異なり、開発初期段階の支出は研究開発費として扱われるのに対し、開発後期に支出した制作費用は資産計上されることとなります。

この研究開発費(費用)か、ソフトウェア(資産)かの線引きは難しく、会計基準上判断基準を明確にする必要があったのではないでしょうか。

ソフトウェアの会計処理は、その制作目的(取得目的)によって、3つの分類ごとに定められています。

一般的には、システム開発を行う会社でない限り、自社開発するのではなく、他社から購入するというケースの方が多いと思われます。

この点、会計処理は上述の通り、取得形態で判定をするのではなく、制作目的によって会計処理が決まることになるため、あくまでその資産をどのような目的で使用するのがが重要となります。

なお、実務上多いであろう内部管理目的で会計システムや、販売管理システムを外部から購入する場合は、「自社利用のソフトウェア」に該当します。

3.研究開発費、ソフトウェアの会計処理概要

(1)研究開発費の会計処理

研究開発費は資産計上できず、発生時に原則として販売費および一般管理費として処理します。

製造現場における研究開発については一部製造原価に含めることができますが、その場合、棚卸資産に一部の費用が配分されることになってしまうため、内容の明確化が求められており、無条件に製造原価処理できるわけではない点に留意が必要です。

なお、支出の対象がたとえ機械装置などの固定資産であったとしても、発生時費用処理が原則(研究開発後の転用が認められる場合には資産計上)です。研究開発を外部委託するケースも多いと思いますが、その場合は研究内容の検収を行った時点(発生時)で費用処理します。

(2)ソフトウェアの会計処理

ソフトウェアは資産として処理します。

ソフトウェアの会計処理は前述の通り、その制作目的(①受注制作、②市場販売、③自社利用)によって分類されているため、詳細な会計処理はそれぞれのコラムをご参照ください。

【研究開発費とソフトウェアまとめ概要図】

研究開発費とソフトウェアの論点は特定の企業を除き、継続的に触れることは少なく、実務上は詳細を知らずとも日常の会計処理には問題ないことが多いのではないでしょうか。

ただ、新商品の開発や、システム開発プロジェクト等を立ち上げた場合には必要な知識となりますので、そういった機会がある場合には本稿を役立てて頂ければ幸いです。

本講座の概要をまとめた資料はこちらになります。

当コラムの意見にあたる部分は、個人的な見解を含んでおります点にご留意ください。

弊事務所では、企業会計(財務会計)に関する支援業務を幅広く提供しております。

初回ご相談時の報酬は頂いておりませんので、お気軽にお問い合わせください。